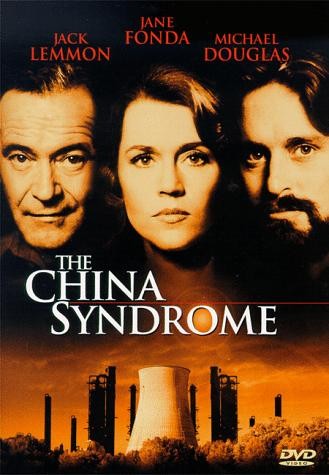

El síndrome de China

por Miguel Espinaco

El síndrome de China es una metáfora. Se supone que la fusión accidental de un reactor nuclear podría llegar a atravesar el hormigón que lo envuelve y empezar a penetrar hacia el centro de la tierra, hundiéndose y hundiéndose hasta salir del otro lado. Y aunque la referencia no sea del todo exacta, a todos les suena que el otro lado de Estados Unidos es China.

En esta nota, el síndrome de China está tomado como la metáfora de una metáfora, porque no vamos a hablar de la película en la que actuó Michael Douglas y mucho menos vamos a hablar de energía atómica. Vamos a hablar del capitalismo, que no por el centro de la tierra sino arrastrándose por sobre la superficie del planeta y por sobre las personas, se las ha arreglado para llegar a China.

*.*.*.*

Ya la noticia no es tan nueva, pero en su momento me funcionó como disparador para empezar esta nota en la que no pretendo hablar de China, sino de lo que China propone como pregunta, en su proceso de integración al mundo capitalista.

Resulta que por estas tierras se había especulado con el Nobel para las abuelas, pero el premio se lo llevó al final un chino de 54 años, un señor que el régimen chino tiene preso por "incitar a la subversión contra el poder del Estado" y que para la Academia Noruega merece el premio por "su largo trabajo no violento a favor de los Derechos Humanos en China".

Liu Xiaobo fue detenido por impulsar la llamada "Charta 08" que solicitaba una reforma democrática y que fue firmada por trescientos tres intelectuales chinos. En diciembre de 2008, dos días antes de que saliera la carta, Liu fue detenido y después condenado a once años de prisión.

La respuesta china al Nobel ha sido más represión, al punto de que el que se anota para ir a recibir el premio el 10 de diciembre a Oslo, termina preso. Pero no íbamos a hablar de China, así que sólo agreguemos casi como nota de color, que las presiones diplomáticas se metieron hasta en el certamen de Miss Mundo que se llevó a cabo en la ciudad china de Sanya: se dice que las presiones de Beijing, impidieron que la candidata noruega, que era la favorita, resultara finalmente electa.

*.*.*.*

No es necesario repetir que el Premio Nobel es un premio político con un fin propagandístico. Bastaría con recordar que lo ganaron tipos como Henry Kissinger, que entre sus logros “pacifistas” cuenta con el de haberle dado vía libre al Plan Cóndor, el plan sistemático de represión que sufrió el Cono Sur en los setenta. O como el presidente Obama, que siguió guerreando como cualquier jefe imperial, pero prometiendo paz para cuando se le terminen los enemigos. Reconozcamos que así cualquiera es pacifista.

En este caso, el premio Nobel otorgado a Liu Xiaobo parece tener más bien un fin preventivo, más teniendo en cuenta los antecedentes de los regímenes burocráticos que terminaron de fenecer en los 90 en Europa del Este. Ocurre que la experiencia de los capitalistas del mundo, muestra que estos ensayos de acumulación capitalista sin una clase capitalista formada y sin instituciones que oficien de colchón en las habituales crisis – sindicatos, partidos que se alternan el poder, políticos que ofician de fusibles, tribunales, etc – resultan una bomba de tiempo de consecuencias por lo menos preocupantes. La acumulación capitalista y el control estatal burocrático han conformado por cierto, una combinación eficiente en términos de negocios, pero bastante inestable en términos políticos.

No hay razones para pensar que el llamado Modelo Chino sea una excepción a la regla, así que este tipo de premios funcionan como un aliciente para la formación de una base ideológica y de cuadros políticos capaz de permitir, cuando sea necesario, un proceso de transformación gradual y controlable.

James Dorn, especialista en China, vicepresidente para Asuntos Académicos de Cato Institute, un think tank liberal con sede en Washington, sostiene que aunque China ha avanzado mucho hacia una economía de mercado, se requiere la expansión de los derechos de propiedad, justicia y transparencia en el sistema judicial, el libre flujo de la información y, obviamente, la total convertibilidad de la moneda: “si el futuro de China depende del libre comercio, tiene que contarse también con libertad política porque el libre mercado no existe sin gente libre”, dice, y se refiere, claro, a la libertad de los dueños del gallinero de mantener en orden el corral.

Francesco López escribe en Rebelión un artículo titulado “China: por qué la vuelta al capitalismo” y allí marca también – tomando otra perspectiva - esa necesidad de correr todos los velos y armar una institucionalidad capitalista como dios manda, o sea con todas las garantías de mantenimiento de la propiedad: “para las altas esferas de la burocracia, transformarse completamente en burguesía sin perder el poder político y sin revoluciones desde abajo es la tarea central” dice, o sea, otra vez el sueño de la transformación gradual y sin sobresaltos.

Pero otra vez estoy hablando de China. Y no era la idea.

*.*.*.*

La intención era hablar de qué significa el ingreso de la China con crecimientos chinos al mundo global, así que volvamos a eso.

István Mészáros se preocupa en su libro “Más allá del Capital”, de analizar y explicar el hecho de que la explosión del capitalismo con la que especulaba Marx en el siglo XIX, todavía no se dio. El capitalismo ha venido desarrollando su historia de expansiones y de destrucciones, alternando su serie de inventos geniales con la producción en serie de bienes de destrucción o de cosas definitivamente inútiles, pero no ha llegado a lo que el autor denomina sus “límites estructurales”.

Mészáros se detiene especialmente en una carta de Marx a Engels fechada el 8 de octubre de 1858 – “tan desatendida” dice – en la que se lee que “la tarea histórica de la sociedad burguesa es el establecimiento del mercado mundial, al menos en sus perfiles básicos, y un modo de producción que descanse sobre esa base. Puesto que el mundo es redondo, parecería que esto se ha cumplido con la colonización de California y Australia, y con la anexión de China y Japón”. No debe confundir aquí la mención de China, ya que – obviamente – Marx no hablaba todavía de esta China que juega de local en la guerra de monedas, que fabrica la mitad de todas las muñecas Barbie para las niñas del mundo – Galeano dixit - y que hace su aporte a la contaminación y al consumo irracional de los recursos del mundo.

*.*.*.*

En ese momento, la preocupación de Marx era que la pequeñez del mundo capitalista ante la gigantesca fracción de mundo en el que “la sociedad burguesa está todavía en ascenso”, hiciera que la revolución fuera aplastada. O sea, podía ser que la extensión del capitalismo fuera todavía demasiado exigua, como para que no tuviera cómo expandirse y sostenerse.

Para István Mészáros este breve comentario contiene una respuesta a una pregunta que en ese momento resultaba casi secundaria para Marx en medio de los procesos políticos que él veía en la Europa de su época, pero que pasado el tiempo habría mostrado su centralidad.

Ocurre que mientras el capitalismo tiene cómo expandirse vive – todavía - su etapa dinámica, su época de ascensión histórica: “sólo cuando se haya cumplido ese proceso”, y entonces los capitales excedentes no tengan como extenderse en ese “mundo redondo”, los antagonismos estructurales latentes en el mundo del capital harán ver sus efectos que nos llevarán a un sistema social que lo supere, o a la barbarie que haga retroceder al mundo a una nueva edad media o a la nada.

Es cierto que es incorrecto medir este universo de expansión del mundo del capital sólo con criterio geográfico. El propio Mészáros deja escrita la salvedad cuando aclara que “el capital tiene el poder de descubrir nuevos continentes para la explotación que antes permanecían ocultos bajo la costra de su propia ineficiencia y subdesarrollo relativos”. Sin embargo, también es útil pensar si esta incorporación del gigante chino cómo jugador de peso en el mercado mundial, tiene o no que ver con las actuales crisis, esas crisis que parecen de deuda pero que más que nada son típicas crisis capitalistas de sobreproducción, las de siempre, pero ahora de un tamaño que asusta.

Es que, como siempre, los capitales fabrican capitales plusvalía mediante, capitales que empiezan a sobrar y que ya no encuentran qué corno explotar en este “mundo redondo” y entonces se dedican a fabricar burbujas que son las que al final explotan y dejan sus regueros de miseria y de ajustes por doquier.

Lo más preocupante, claro, es que esos “límites estructurales” no son poca cosa: las devastadoras guerras mundiales del siglo XX con decenas de millones de muertos, los genocidios y las guerras focalizadas cada vez más terribles y destructivas, han sido muestras de qué dimensión toman los “ajustes” que realiza el capitalismo para volver a ser viable.

La construcción de una alternativa global a este destino es ya, entonces, no sólo un problema de buenas intenciones para que las cosas mejoren, sino una cuestión de supervivencia.