"El periscopio fue nuestra gran arma de combate"

Por Miguel Espinaco

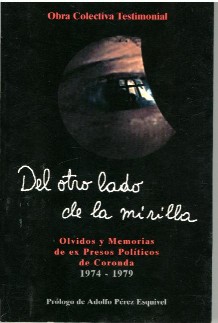

- "Ni el terror paralizó la resistencia, ni el tiempo pudo con la memoria. Del otro lado de la mirilla, son páginas mojadas por lágrimas y secadas por alegría y vida. Sesenta ex-presos políticos de la cárcel de máxima seguridad de Coronda, Provincia de Santa Fe, presentan esta tercera semana de setiembre el primer libro colectivo de esta naturaleza en Argentina, y tal vez en el continente". Nos acompañan en los estudios de la 98.1, José Luis Hisi,

René Coutaz y Ricardo Rivero, parte de los autores de este testimonio que tiene muchísimos autores y que resume, como dice el libro en la tapa, los "olvidos y memorias de ex Presos Políticos de Coronda".

Así empiezan las cosas en el aire el domingo a la mañana en el programa de radio de El Mango del Hacha, pero en realidad las cosas habían empezado una semana antes, cuando habíamos recibido un ejemplar de este libro que se había comenzado a pensar - aunque fuera por aquellos días sólo sueño y bosquejo - en una reunión en diciembre de 1999.

Los autores lo cuentan en la Introducción del libro que está sobre la mesa de trabajo: "Nos reunimos veteranos compañeros de las cárceles de la dictadura genocida, protagonistas de una época trágica que marcó a fuego a nuestra sociedad y a parte de los sobrevivientes de una generación política que se atrevió a enfrentar a los "dueños" de nuestro país y del mundo. De pronto, rodeando una mesa, algunos nos encontramos en las miradas de una identidad común; sin darnos cuenta, los ex presos corondinos presentes en aquella reunión nos habíamos agrupado dejando de lado toda pertenencia política del pasado. Sentimos que el espíritu unitario que habíamos forjado tras los muros dos décadas atrás, seguía latente y predominaba entre nosotros. Alguien preguntó entonces: - ¿Hasta cuando vamos a decir que los ex presos políticos, testigos directos del terrorismo de Estado, todavía no hemos dado testimonio colectivo a la sociedad, acerca del funcionamiento de esa maquinaria del horror? - Y terminó diciendo: "empecemos por Coronda".

Las primeras preguntas discurren por la génesis, por cómo pensaron en escribir este libro, por la cuestión del cómo relatar para que no fuera una sucesión de crónicas, para que enganchara en la lectura y sirviera para contar, para comunicar a los lectores estos olvidos y memorias de casi treinta años atrás. Los reportajes en radio tienen siempre cierto tono de ping pong que fabrica un discurso tamizado, custodiado por expertos, filtrado por la formalización a la que invita el micrófono, una distancia de carta. Por eso lo mejor del reportaje surge cuando suena la música. Y el oyente se lo pierde.

Antes del corte, es José Luis el que se encarga de contar esos problemas de parto que vivieron durante el nacimiento del libro que ahora es realidad:

- Se larga la idea en la primera reunión grande que tuvimos. Empezamos a juntar material y se juntaba y se juntaba material y bueno, cómo uníamos todo eso. Entonces se planteó en la reunión de enero del 2001, la reunión que se hizo en Rincón, como compaginábamos todo eso. Lo que teníamos que tener claro era el aspecto testimonial del libro, no es cierto? Después, que también fuera expresión de las distintas voces que componían el libro. Se puede ver en el libro, en los distintos capítulos, que hay distintas facturas, distintas formas de escribir, que había gente que tenía experiencia en escritura y otra gente que no tenía ni idea, entonces bueno, esto fue un arduo trabajo de juntar material, de cortar, de pegar, mucho trabajo de computación, de ir hilvanando en un solo hilo conductor, a través de un personaje ficticio que fuera contando estos capítulos como en primera persona. O sea es como una especie de relato de un personaje ficticio que va contando las distintas alternativas que fuimos pasando.

Algo de música y volvemos.

Las formas de la radio exigen cortar los reportajes, segmentarlos, separarlos con música. Y esas mismas formas obligan a recordar que hay oyentes que recién sintonizan y entones hay que repetir estamos con José Luis Hisi, con René Coutaz y con Ricardo Rivero, algunos de los autores de Detrás de la mirilla. Y esas mismas formas obligan a dejar una pregunta planteada para después de la música. Entonces, les propongo que después nos cuenten por qué el grupo que hizo el libro se llama El Periscopio.

La luz de aire se apaga, y de pronto cambian todas las formas, de pronto ya estamos hablando como en la mesa de un bar y Ricardo no deja pasar ni un segundo:

- Aclará que lo de Gervasio no era ficticio. Porque vos dijiste un personaje ficticio, pero Gervasio no era ficticio.

Todos nos reimos porque sabemos que Gervasio era el carancho del comandante. Ellos lo conocieron en Coronda y yo lo conocí en un capítulo del libro en el que a través de su aparición y de su fin, los autores lograron contar el aburrimiento y el tiempo que pasa con esa lentitud que lo hace eterno.

- No, vos sabés que el Gervasio era una cosa extraordinaria. Era un bicho que te hacía reir. Yo realmente lo amaba a ese bicho, después lo hicieron cagar estos hijos de puta. - cuenta José Luis y se acompaña con un gesto vago que me hace pensar que las decisiones sobre Gervasio no deben haber sido unánimes, que el tema debe haber tenido una importancia desmesurada entre el vacío de esos días.

- Vos sabés que era un bicho - sigue - que te divertía, no se por qué, pero estaba habituado a la gente, entonces se tiraba, jugaban los gendarmes a la pelota y el bicho corría detrás de los gendarmes, iba buscando la pelota, era como si jugaba a la pelota, era una cosa única, nunca vista.

- Pero era una cuestión de principios hacerlo cagar - interrumpe de nuevo Ricardo y todos volvemos a reirnos.

- Era la representación del enemigo, había que hacerlo cagar, y los del barrio de éste lo hicieron cagar al pobre Gervasio, pero era muy cómico, además no teníamos nada para reirnos, entonces las poquitas cosas..... - dice José Luis, pero René lo interrumpe.

- Lo tenían para que matara las palomas y las palomas eran un símbolo nuestro, creían que mandábamos mensajes, qué se yo que delirios tenían, viste?

- Las pocas cosas que teníamos a nosotros nos servían para hacernos un mundo - José Luis sigue el hilo de su idea - o sea, descubríamos por ejemplo cosas nunca vistas, lo que hacen las ratas corriendo por los árboles buscando los nidos, cómo saltan de un lado a otro, los gatos con las gatas, el palomo, todo el viaje que hace el palomo para seducir a la paloma, las arañas....

- Claro, cada cual tenía un bichito mascota. - dice Ricardo.

- Todos tenían una mascota, que era una araña, una rata. - interrumpe René.

- ......hay que ubicarse en una persona que está sola en una celda, veintitrés horas del día.

- En el caso tuyo era siempre 24. - lo corta José Luis para que Ricardo acepte entre risas.

- Siempre, siempre.

- Lo vivían castigando. Siempre adentro. Yo tuve 20 castigos, pero este tuvo como 40, o sea que él no salía casi nunca al patio, entonces.... - de golpe se pone de nuevo serio - Era un uso de los tipos para incomunicarnos, porque de última si vos tenías muchos castigo no tenías visitas ni recreos, entonces el aislamiento era total, vivías siempre castigado. Después no hubo más visitas, después se cortaron las visitas.

- Después cuando te daban, te daban 15 minutos cada 45 días, una cosa aberrante, y encima te la cortaban por un castigo. Por ejemplo vos tenías la habitación limpia y venían y te decían tiene telaraña detrás del inodoro y pum, cerraban la puerta atrás tuyo. Vos te ponías a mirar y no había nada, pero te inventaban el castigo para seguir con la presión sicológica, más sicológica que física. Cualquier cosa servía para castigarte.

- Cuando hacían golpizas en el 77, las hacían así al boleo, todos los dìas uno distinto. No eran golpizas fuertes. Salvo que alguno se retobara como uno que una vez se enojó con el milico y lo sentó de culo de una piña, ese sí que ligó mucho. Pero la mayorìa de los compañeros cuando recibìan algún golpe no era tanto, pero era para, digamos, para hacerte saber que todos los dìas podía ligar uno. En cambio en otros lugares era destrucción, así ,brutal. En La Plata, por ejemplo, llegaron a matar a golpes a compañeros, por la biaba que le daban. Córdoba también...además de sacarlos los fusilaban en el patio. En Córdoba, Menéndez ordenaba fusilamientos en el patio de la cárcel. O sea era aniquilamiento total. Estos no. Estos eran más sutiles.

- Estos venían de antes de la dictadura. Ellos tampoco deben haber podido renovar el personal. - me meto yo en el diálogo.

- Claro - dice René - después vino el de Gendarmería que era un reventado hijo de puta, que tenìa todo planificado,viste, que no se le escapaba nada.

- Pero igual no tenía tropa - es José Luis el que vuelve a hablar - El tenía muy claro que hacer, pero la tropa era el Servicio Penitenciario, entonces el Servicio Penitenciario venía acostumbrado a toda una dinámica....¿me callo?

Otra vez al aire.

MdH: la pregunta que quedó picando es por qué se llaman el periscopio?

Ricardo: el periscopio es porque fue nuestra gran arma de combate, si se puede llamar así. O sea, ante una realidad muy dura, de aislamiento, de mucha perversión, de tratar a la persona de llevarla a sus rincones más íntimos, digamos, para acercarlo a la locura, digamos, teníamos que confrontarlo con lo que teníamos, y eso significaba poder hacer algo en la celda, poder cantar, poder hablar con el compañero de la otra celda de al lado, hacer algo de gimnasia, comentar algún libro, una película. Entonces para esos necesitábamos algún instrumento que nos permitiera controlar el ingreso de los guardias al pabellón. Ese instrumento fue el periscopio, que fue un aparatito que era un pequeño espejito al principio, sotenido con miga de pan o con alguna latita que se sostenía con una pajita, o con alguna cosita así. Con eso se hacía, se sacaba por los agujeritos que hay abajo de la celda y se miraba el ingreso del personal penitenciario al pabellón.

MdH: O sea un palito, algo que sostiene un espejito que puede ser miga de pan, y que se utilizaba como un periscopio de un submarino, para de esa forma tratar de ver el movimiento de los guardias.

Ricardo: Claro, es una comparación con el periscopio del submarino que sale a la superficie para verificar la presencia del enemigo. Ese periscopio se fue perfeccionando y se fue haciendo cada vez más chiquito, porque primero lo sacábamos por la ventanilla por donde nos pasaban la comida y después nos cerraron la ventanilla, nos quedaron los agujeros de respiración de abajo de la puerta, lo sacábamos por ahí, y de ahí se contralaba quién venía y quién salía. Algún compañero miraba si venían o no venían los del Servicio Penitenciario, se daba el aviso que no había nadie, entonces los compañeros podían hacer las actividades que eran las actividades de cualquier ser humano, hablar con otra persona, cantar, reir, hacer un poco de gimnasia. Y bueno, y eso nos permitió sobrevivir, o sea ese mundo chiquito nuestro, de solidaridad y de camino en común, nos permitió salir adelante. Y bueno, entonces, un poco en homenaje a esa arma, le pusimos el periscopio a la asociación civil que hemos creado.

MdH: Una especie de inversión del panóptico, no? No son los guardias los que los miraban a ustedes, sino ustedes tenían la posibilidad de ver con ese instrumento si entraban o no los guardias para poder hacer cosas que no permitían, como por ejemplo silbar, cantar fuerte, bañarse, un montón de actividades....

Ricardo: había momentos que no se podía abrir la boca. Si el celador o guardia miraba por la mirilla y vos estabas hablando, a lo mejor hablando solo, lo interpretaba como que estabas hablando con el de la celda de al lado, o que estabas cantando y eras sancionado. Los argumentos para sancionarnos eran irrisorios, incluso no había un reglamento al cual cumplir, porque si no nos hubiéramos acatado a ese reglamento, directamente era regla sobre regla que cada día se imponían o se imponían más, cada vez más restricciones, más restricciones, para hacerlo insoportable. Era tratar de desgastarnos.

MdH: Tienen presentaciones del libro previstas para estos días. El libro noté que tiene, no se si te conté al aire, que tiene el prólogo de Adolfo Perez Esquivel, también hay una nota, unas palabras de Galeano. Se le ha dado la importancia que merece a este primer trabajo colectivo de este tamaño, no? Aunque ustedes decían que había un antecente que habían utilizado.

José Luis: Si, tenemos algunos antecedentes colectivos en la Argentina y también tomamos en cuenta una obra poco difundida en Hispanoamérica, pero conocida por algunos especialistas, que es la escritura o la vida Jorge Semprum. Este guionista de cine, que es más conocido por sus guiones que por su obra literaria, es el guionista de Zeta y de Estado de Sitio. Cuando era joven estuvo en un campo de concentración. Siendo español, después de la guerra civil se tuvo que asilar en Francia, y en Francia participaba de la resistencia con los maquis y como tal cayó detenido. Fue a parar a un campo de concentración, en una localidad cercana a Weismar y posteriormente, cuando salió se dedicó a la escritura, pero mucho tiempo estuvo dedicado a la ficción y recién en la década del 80 publica un trabajo que si bien no es colectivo, refleja la vida colectiva dentro del campo de concentración. Y ese libro lo conseguimos, fue a propuesta del compañero Bas que está actualmente en Buenos Aires y nos sirvió de mucho porque realmente allí vimos una serie de aspectos interesantes para rescatar, más allá de la identidad de los distintos compañeros. Es la fuerza del colectivo, la fuerza del ser humano trabajando en conjunto, organizandamente en forma solidaria, recién decían ustedes lo del uso del periscopio. Hay cuestiones como por ejemplo pasar un medicamento que también estaba prohibido. Cuando teníamos algún compañero asmático, cosa que también está relatada en el libro, se utilizaba otro instrumento que es un hilo que se revolea de ventana a ventana, que se llama la paloma, y mediante esa paloma se le hizo llegar al compañero que estaba con un ataque de asma el aerosol que le salvó la vida. Todo eso se tenía que hacer con la guardia propia que posibilitaba el periscopio. Ese tipo de anécdotas, o compartir por ejemplo el tabaco, cuando había compañeros que no tenían dinero para comprarse tabaco para poder fumar, o poder pasar a veces un refuerzo de comida para alguien que necesitaba comer más, las raciones eran escasas, bueno, todo ese tipo de cosas, nosotros sabíamos que eran importantes, pero no sabíamos bien como darle forma, y pensábamos que si la cosa era pura anécdota, pura anécdota tipo crónica podía ser pesada. Entonces ahí tomamos el modelo literario de Jorge Semprum, la escritura o la vida, y como el mismo, hicimos esta cuestión de los saltos temporales y narrar los momentos de la escritura en presente y los momentos evocados que son anécdotas, de las cuales no se hace cargo nadie en especial pero que son anécdotas reales y están noveladas para que la lectura se vuelva más llevadera.

MdH: Estamos a día de la presentación, o mejor dicho de las presentaciones del libro..

José Luis: Si, en Santa Fe se presenta el día 25 a las 20 horas en el marco de la feria del libro, el 25 este mes, pero antes se realiza en Buenos Aires el 18, en el Centro Cultural General San Martín, con la presencia de quien hiciera el prólogo de este libro, Adolfo Perez Esquivel y también la presencia de Estela Carlotto. Estela Carlotto también va a hacer el esfuerzo de venir a acompañarnos a nosotros aquí en Santa Fe el 25 de setiembre.